About

アメリカ東海岸訪問記

講座だより

アメリカ東海岸訪問記

京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科 専門修練医 太田 好紀

はじめまして、初期診療・救急科の太田好紀と申します。2010年7月に1週間という短い期間ではありましたが、ボストンとニューヨークで医学や医療の一端を垣間見る経験をさせていただきました。 この場をお借りしてその報告をさせていただきます。

私は富山大学を2006年に卒業し、富山市郊外にある八尾総合病院で2年間の初期臨床研修を行いました。そこでは地域に貢献するような医療を経験し、救命できることの喜びを感じました。 救急医療は「医療の原点」と言われるように臨床的側面が強いことが特徴です。私は目の前で症状を訴える患者さんを診療するのが好きで救急の道を志しましたが、 あわせてアカデミズムとの接点も大事にしたいと思い、2008年に京都大学病院救急部の門をたたきました。私はここで、後期修練医としてまわりの先生方と臨床に励むとともに、 アカデミックでリベラルな雰囲気を味わいながら日々過ごしております。

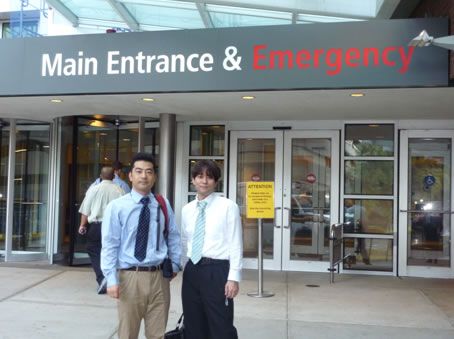

そんな環境のもと、Harvard Medical Schoolに在籍していた加藤源太先生がボストンで学会参加されるのにあわせて、 先輩の大鶴繁先生とともにMassachusetts General HospitalのER、Harvard Medical Schoolを訪問する機会をいただき、米国の臨床と研究に触れてまいりました。 専門医取得のみならず、将来の選択肢として研究生活や留学をぼんやりと思い描いていた私にとっては、大変貴重な経験となりました。

MGHでは、まず最初に驚いたのはERの患者数の多さです。ここには年間9万人の救急患者がwalk-in、救急搬送を問わず押し寄せます。 これだけの患者数の診療を可能にしているのは個々の能力のみならず効率的なシステムにもあるようで、患者の流れが滞ることなく診療がすすめられていました。 患者はまず受付後にトリアージされ、重症度に応じて、fast track(軽症)、urgent(中等症)、acute(重症)の三パターンに分けられます。 そのあとに、各自は区分けされた各診療ブースへ案内されることになります。医師や看護師は各ブースごとに配置され、各者の役割も明確に定まっていました。 attendingと呼ばれる指導医も多忙ではありましたが、レジデントや看護師に対して時に厳しく、かつ笑顔あふれる教育に積極的に取り組んでおられることが、とても印象的でした。

Harvard Medical Schoolでは、加藤先生の所属されていた研究室を訪問し、Social Networkと健康について精力的に研究されているNicholas A. Christakis教授の研究スタッフとお話しする機会がありました。 これは米国のアカデミズムがそうなのかHarvardに特有なのかはわかりませんが、まだ臨床で精一杯の私でも、大変研究しやすい雰囲気を感じ取ることができました。

ボストン訪問のあとは、同じく現在New York University Hospitalに留学している堀口真仁先生のところを訪問してきました。米国で基礎研究を行うことの意義や苦労を、 マンハッタン観光のかたわら、とても興味深く聞かせていただきました。

ともすれば臨床医としてのキャリアメイキングにかたよって自分の将来を考えてきた私ではありましたが、海外に接点をもつ先輩の諸先生からこのような機会をいただき、 自分の視点を大きく広げていただきました。こうした刺激が、日々の臨床活動のモチベーションを高めてくれていることを、帰国してから改めて実感しています。このような機会をいただいた諸先輩方、 ならびに業務の肩代わりをしていただいた同僚の諸先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。