About

2011年アニュアルレポート

診療成績

初期診療・救急科/救急部

●診療科/部の特徴

救急部長 小池 薫

- 各診療科の専門医が常駐している大学附属病院の長所を生かし、コーディネート型救急診療体制を整備している。

- 脳卒中診療部に参加し、SCU(Stroke Care Unit)の運営を行い、Acute Stroke Careの診療に参加している。

- 来年度以降に予定されている新しいICUの運営に参加する予定であり、重症患者に対する3次救急の拡充を目指している。

- 新興感染症、臓器移植医療、熱傷、敗血症、産科救急、高齢者救急など、さまざまな状況における救急医療体制の充足を目的としたプロジェクトを関係部署と共同して推進中である。

- 災害医療における医療救護活動であるDMAT(Japan Disaster Medical Assistance Team)に正式参加し、大規模災害に対する災害医療支援体制を整備している。東日本大震災においても緊急医療援助隊を派遣した。

東日本大震災における緊急医療援助活動

●代表的診療対象疾患

救急疾患一般

●診療体制と実績

1)外来診療体制と実績

- ① 外来の特色

京大病院の中央診療部門のひとつである救急部では、各診療科の専門医が常駐している大学病院の長所を生かし、各診療科の協力のもと、コーディネート型救急診療体制を確立している。すなわち、救急外来部門では主として救急患者の受け入れ・トリアージ・初期診療を行っているが、必要時にはただちに各診療科が専門診療を開始できるシステムを敷いている。その結果、消防局指令センターと直結するホットラインを介した救急車の受け入れ、ならびに窓口に直接緊急来院される患者さんに対しては24時間体制で対応し、京大病院に通院中の患者さんの急変時には多くの場合で受け入れ可能となっている。

一方、当院に受診歴のない救急患者さんについては、診療科ごとに救急診療に対する取り組み方が異なるため、各診療科の実状に合わせた受け入れ態勢となっている。

② 業務体制

専属医師:現在、初期診療・救急科ならびに救急部は、小池 薫 診療科長のもと、講師3名、助教5名の体制で構成されている。

看護部門:救急部外来では、救急部と集中治療部を併任する看護師1名が24時間対応をしている。時間外には夜勤師長1名、患者数の多い土日祝日については中央診療部門等の看護師2名が応援する体制を築いている。

検査部門:救急搬送を受け入れたのち、診断・治療を迅速に開始するためには、検査部門の協力が不可欠であるが、放射線部および検査部の全面的な協力のもと、救急診療に伴う緊急検査は速やかに実施でき、患者受け入れから診断・治療開始までの時間はきわめて短い。

事務部門:救急部外来には専属事務員が配置され、迅速かつ円滑な診療開始が可能となっている。

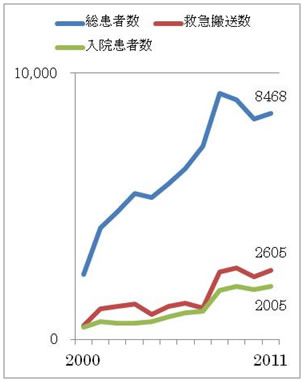

③ 実績

2011年度の救急外来受診者数は8468、救急車搬送台数は2605台であった。また救急部からの入院患者数は2005名であり、京都大学医学部附属病院の全入院患者の約10%にあたる規模となっている。

(救急外来受診者数、救急車搬送台数、緊急入院数)

2)入院診療体制と実績

- ① 入院診療の特色

平成20年より外傷・中毒・感染症・脳血管障害を含む多彩な急性疾患に対して入院診療(一般病床4床,SCU2床)を開始した。

- ② SCUへの参加

脳卒中診療部に参加し、SCU(Stroke Care Unit)の運営を行い、Acute Stroke Careの診療に参加している。

- ③ ICUの増床に向けて

来年度以降に予定されている新しいICUの運営に参加する予定であり、重症患者に対する3次救急の拡充を目指している。

●診療内容の特徴と治療実績

救急医療は国民の安心安全のためには不可欠な医療で、その社会的重要性はますます大きくなっている。初期臨床研修制度における救急ローテーションの義務化に象徴されるように、救急医療・救急医学の普及と教育に対する社会的ニーズは非常に高い。一方、東日本大震災や阪神淡路大震災などの大規模災害、臓器移植医療、新型インフルエンザウイルス等の新興感染症など、特殊状況下における救急医療では、京都大学医学部附属病院のような高度先進医療実施施設の果たす役割は極めて大きい。

このような背景のもと、京都大学附属病院での救急診療体制充実のため、平成12年度から救急部が編成され、平成18年度に京都大学医学研究科に初期診療・救急医学分野が新設されたことに伴い、小池 薫 初期診療・救急医学分野教授を診療部長に迎えて組織を一新し、京大病院での救急診療体制のさらなる充実を図ってきている。

●高度先進医療等への取り組み・研究実績

救急医療は単独の診療科・診療部門・診療施設だけでは完結できないため、地域の医療機関、京都市内の救命救急センターおよび基幹病院、 消防や京都市・京都府などの行政機関・団体などとも連携して、各種人的交流を含め、地域医療と高度先進医療を融合させた形で救急医療システムの確立を目指している。

また、臨床研究として、MRIを用いたオートプシーイメージング研究(京都大学放射線診断科との共同研究)、 軽度頭部外傷後に生じる高次脳機能障害に関する多施設研究(京都大学精神神経科との共同研究)、 院外心肺停止患者における近赤外線による無侵襲脳局所酸素飽和度(rSO2; Regional Cerebral Oxygen Saturation) 測定の有用性に関する多施設研究などを行っている。

●地域医療に対する貢献

- 災害医療における医療救護活動であるDMAT(Japan Disaster Medical Assistance Team)に正式参加し、大規模災害に対する災害医療支援体制を整備している。東日本大震災においても緊急医療援助隊を派遣した。加えて、災害時の広域搬送支援や消防などの災害援助隊への医療支援、災害医療計画の策定など幅広い災害診療支援を行っている。

- 左京区を中心とした救急隊との定期的な勉強会や救命救急士志望者への講義、救命救急士への講義及び実習などを通し、地域における救急システムの向上を図っている。

- 京都市内の救命救急センターと定期的に勉強会や症例検討会を開催し、地域の3次救急医療の充実を目指している。

- 地域の産科医会などと共同で、産科における妊婦急変対応のoff the job trainingを行っている。